هل الإنسان مقاتل بالضرورة أم مقاتل عند الضرورة؟

عن "ثقافة السلام" أتحدث.. وأتساءل:

هل الإنسان مقاتل بالضرورة أم مقاتل عند الضرورة؟

الخلاف ليس على أجندة سياسية بل على قضية عليها يتوقف معنى كلمة "إنسان"

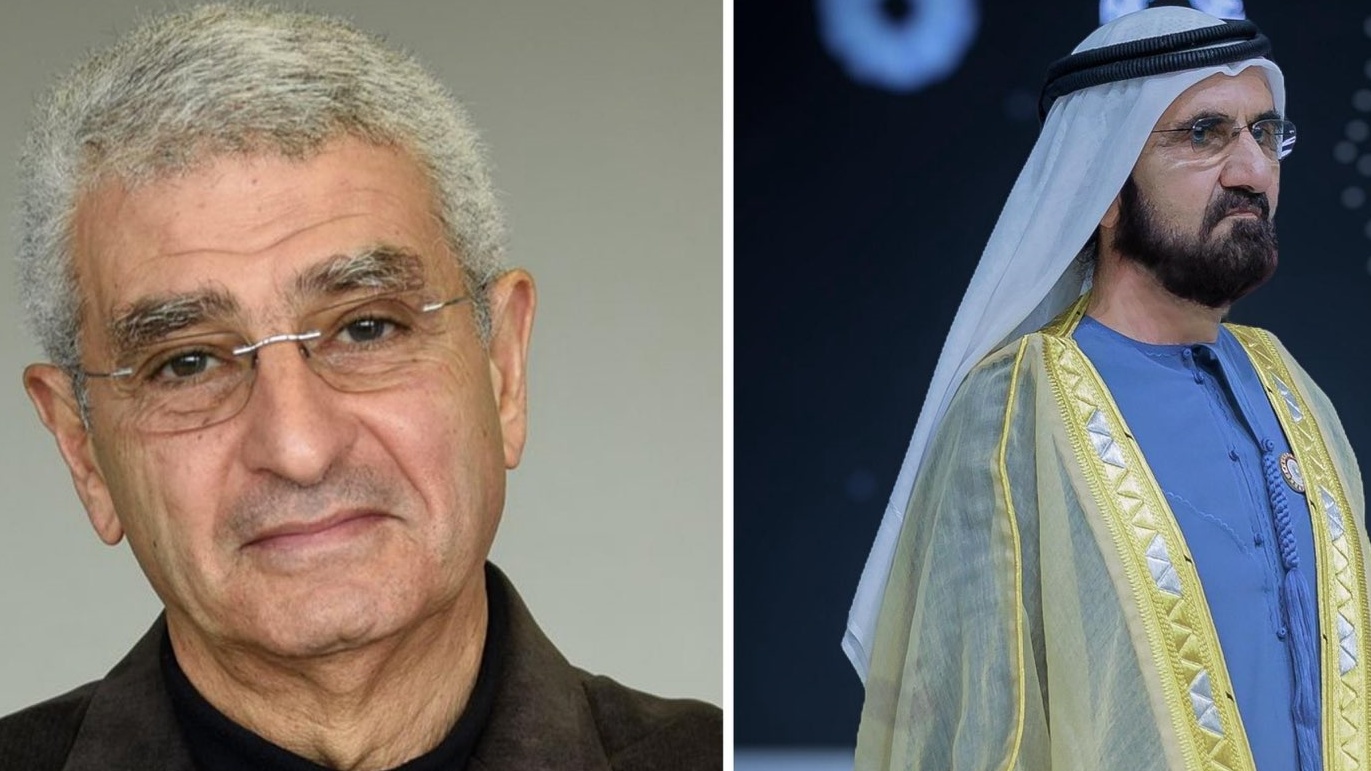

ممدوح الشيخ

"الحرب أقدم من الحضارة"

عنوان كتاب للبروفيسور لورانس كيلي أستاذ علم الأجناس بجامعة إلينوي الأميركية

النازيون والفاشيون حاولوا "خلق" الإنسان الجديد ومفكرون أوروبيون اعتبروا ذلك "الدين السياسي الذي يكون موسوليني فيه بمنزلة البابا".

بسبب "الإرهاب الفكري" على الكاتب تأكيد سلامة نيته قبل طرح أفكاره.. إنه غالبا متهم لن تثبت براءته

في غياب التعددية تصبح الاجتهادات مبادئ.. و"وجهات النظر".."أديان"..وتتحول الوطنية لعقيدة يحرسها "إكليروس" وطني!

أول أعراض "موت الحوار" تحول الوسائل لأهداف نهائية مقدسة لا يجوز تقييمها بكفاءتها ولا الدعوة لاستبدالها

وضعت ثقافة السلام في القائمة السوداء بسبب ظرف عمره عدة عقود وثقافتنا لألف سنة وأكثر ثقافة سلام

"ثقافة السلام" أصبح تعبيرا مثيرا لريبة في غير محلها.. والسلام حالة نبيلة تتفق مع الفطرة والسواء الإنساني.. وهو حق وواجب إنساني في آن واحد.

كل أمة تساهم بشكل واعٍ مقصود بل ربما مُخطَّط لتغيير ثقافتها جزئيا..وتصوُّر أن الثقافة مقدسة نوع من "تأليه المجتمعات".

الثقافة ليست نهرا منسابا يصحح حركته ذاتيا وفيها جانب كبير من القصدية..وهنا دور النخب بوصفها "مؤتمنة" على أمتها.

ثقافة السلام من القضايا التي "تـَـقـرَّر" بشكل غامض تصنيفها بوصفا "شجرة محرمة" في الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة.

ثقافة السلام ليست مرادف "ثقافة الاستسلام" وليست نقيض "ثقافة المقاومة".

ثقافة المقاومة نقيض ثقافة الاستسلام المجاني وليست نقيض ثقافة السلام ويجب أن تبقى "الحد الوسط" بين ثقافتي السلام والعنف.

ثقافة السلام نقيض ثقافات: العنف، والعدوان، والكراهية، والعسكرة وحتمية الصراع....وجميعها تخرج الإنسان عن حالته الفطرية.

بحلول عام 1000 كان الفايكينغ أعنف الأجناس في أوروبا وأكثرهم بشاعة.. ..لكن بعد 800 سنة أصبحوا أكثر الناس جنوحا للسلم في العالم.

القول بأن الحرب اختيار نهائي ووحيد..خطئية أكبر من القول بأن "السلام خيار استراتيجي".. وكلاهما يحول الوسيلة لهدف!!!!

خيار "ثقافة الصراع" وأشباهها يخرب الفطرة الإنسانية ويجعل العالم غابة داروينية لا مكان فيها للحق ولا للخير ويجعل القوة تصنع الحق

صعود الماركسية والقومية في ثقافتنا أدى لتغييب الرؤية الإسلامية وحل محل الإنسان الفطري إنسان "غريزي"

في مناخ الأزمة وتحت تهديد "الإرهاب الفكري" يصبح الكاتب مضطرا لأن يؤكد براءة ساحته وسلامة نيته قبل طرح أفكاره، وفي هذا المناخ وحده تتحول المواقف والاجتهادات – وهي بطبيعتها متغيرة – إلى مبادئ، وتتحول "وجهات النظر" إلى "أديان" وتتحول الوطنية إلى عقيدة مغلقة يحرسها "إكليروس" وطني يعيد إنتاج سلطة الكنيسة في العصور الوسطى، وعندئذ تتحول الوسائل إلى أهداف نهائية مقدسة لا يجوز تقييمها وفقا لكفاءتها ولا يجوز الدعوة لاستبدالها. وفي هذا المناخ تحمل بعض التعبيرات عبء صراعات وتصبح بعض الخيارات "ملعونة" لا يجوز لأحد أن يقترب منها، ومن هذا النوع للأسف الشديد "ثقافة السلام". فقد تم وضع السلام في ثقافتنا العربية في القائمة السوداء بسبب ظرف طارئ عمره لا يتجاوز عدة عقود هو الصراع العربي الصهيوني بينما ثقافتنا العربية الإسلامية على امتداد قرون كانت ثقافة سلام مع النفس ومع البيئة المحيطة ومع العالم. فجأة أصبحت "ثقافة السلام" تعبيرا مثيرا للريبة، وهي في الحقيقة ريبة في غير محلها، ليس فقط لأن السلام حالة نبيلة تتفق مع الفطرة والسواء الإنساني والبنية التشريعية التي أرساها الإسلام، بل لأن السلام حق وواجب إنساني في آن وحد.

وما من أمة إلا وتساهم بشكل واعٍ مقصود بل ربما مُخطَّط لتغيير ثقافتها جزئيا لأن تصوُّر أن الثقافة مقدسة ينطوي على نوع من "تأليه المجتمعات"، فالثقافة التي هي نتاج تفاعل الإنسان مع البيئة المادية والوجود الاجتماعي المحيط به والتاريخ والمعرفة العلمية المتاحة له، وعوامل أخرى عديدة ليست نهرا منسابا يصحح حركته ذاتيا ويحدد مجراه آليا بل تنطوي على جانب كبير من القصدية. وفي مساحة القصدية هذه تقوم النخب بأدوراها بوصفها "مؤتمنة" على أمتها فتدعو لتأكيد سمات وتهميش أخرى. وعملية التهميش والتأكيد هذه وإن لم تبد بشكل ظاهر للعيان للفرد العادي إلا أنها معروفة للنخب السياسية والثقافية وعليها مدار الجانب الانتقائي من الثقافة، فكل جيل يختار من الماضي والحاضر ولا يمكن في أية ثقافة أن تبقى كل المتناقضات متجاورة إلى ما لا نهاية.

وهنا المشكلة.

فثقافة السلام من القضايا التي "تـَـقـرَّر" بشكل غامض تصنيفها بوصفا "شجرة محرمة" في الثقافة العربية الإسلامية المعاصرة، وهو اختيار لم يكن ليعيننا على استرداد حق مسلوب، لأن استرداد هذا الحق مرهون فعليا بكفاءة "الدولة العربية" وليس مرهونا بدرجة تشبُّع المجتمعات العربية بثقافة "رفض السلام". وفي حقيقة الأمر فإن ثقافة السلام ليست مرادف "ثقافة الاستسلام" وليست نقيض "ثقافة المقاومة"، ولأهمية العلاقة بين مفهومي: "السلام" و"المقاومة" نشير إلى حقيقة أن المفهومين في الخطاب السياسي لم تعد لهما صلة بأصلهما، وثقافة المقاومة – في الأصل وهكذا ينبغي أن تبقى – نقيض ثقافة الاستسلام المجاني وليست نقيض ثقافة السلام، وهي في حالتنا العربية الإسلامية يجب أن تبقى "الحد الوسط" بين ثقافتي السلام والعنف.

أما ثقافة السلام في علاقتها بالأفكار التي تستهدف أن تزيحها وتحل محلها بشكل مخطط وواع، فهي نقيض ثقافات: العنف، والعدوان، والكراهية، والعسكرة وحتمية الصراع. وجميعها مفردات تخرج الإنسان حالته الفطرية، وفي إطار هذه الحالة فإن العدوان يستثير الغضب أما ثقافة الغضب التي تجعل هذه الحالة سمة دائمة وتمتدح ذلك وتسوِّغه فهي ثقافة معادية لإنسانية الإنسان وخلفها تأتي متلازمة من الأعراض تأتي على الأخضر واليابس ولا تتوقف عند ميدان العلاقة مع الآخر لتصبح ثقافة عنف شاملة: اجتماعية سياسية لا تستثني الكيانات الأصغر وصولا إلى الأسرة الواحدة.

وعليه فإن إدارة عملية تغيير مخطط واع محسوب لنشر ثقافة السلام مطلب إنساني لأجل مستقبل الإنسان ولا يجوز حشرها حشرا في سياق سياسي ضيق، وإذا لم يكن السلام مطلبا لنا كأفراد وكأمة فإن النتائج الكارثية للتصالح مع الصراع كمنطق ومبدأ والعنف كوسيلة وتطبيعه ستتجاوز آثاره بكثير العلاقة مع الآخر لتأكل المجتمعات العربية، فالعنف الاجتماعي المتصاعد ليس حصاد عوامل اجتماعية وحسب، والعنف السياسي الذي شهدته عدة أقطار عربية خلال العقود القليلة الماضية هو نتاج عوامل عديدة في مقدمتها التغييب المتعمد المقصود المخطط الواعي لثقافة السلام.

من ثم فإن الدعوة هي للانحياز لثقافة السلام في مساحة ما هو اختياري في علاقة الإنسان بثقافته وهي بالتالي لا تسعى لأن ترد على المنطق الإقصائي بمنطق إقصائي مقابل، فالعنف بمعناه الواسع والحرب بصفة خاصة كانا على امتداد التاريخ الإنساني جزءا من حياة المجتمعات لكن ما أحذر منه بشدة أن تحويل "الجزء" إلى "الكل" هو تلاعب بالمعايير تترتب عليه نتائج خطيرة، وتحويل الأصل إلى فرع والفرع إلى أصل لا يثمر إلا ثقافة مختلة، وعندما تصاب الأمم بالدوار الثقافي نتيجة اختلال معايير التقييم فإن النتائج تكون مما لا يعلم إلا الله مداه.

والحوار حول طبيعة الحرب تمتد جذوره الى التصورات المتناقضة للطبيعة الإنسانية وترمز إليها الخلافات بين الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز من القرن السابع عشر، والكاتب الفرنسي جان جاك روسو، من القرن الثامن عشر. عرف عن هوبز مقولته الشهيرة بأن حالة الطبيعة هي "حالة حرب"، وأن البشر مدفوعون لقتال بعضهم بعضا بنوازع المنافسة والخوف والغرور. أما جان جاك روسو، فدعا إلى رأي مخالف تماما، فحواه أن الإنسان عندما كان في حالة الطبيعة كان مسالما و"وحشا نبيلا" وأن الحرب لم تظهر إلا مع ظهور الدول والانقسامات السياسية. وفي عام 1940 دافعت عالمة الانثربولوجيا الرائدة مارغريت ميد، عن فكرة روسو في كتابها بعنوان: "الحرب ليست سوى اختراع، وليست ضرورة بيولوجية". وقد قالت في مؤلفها ذاك إن الحرب ليست خاصية عضوية في البشر بل هي مجرد "حادثة تاريخية".

ومن ينحازون إلى هذا الرأي يشيرون إلى حقيقة أنه: "بحلول عام 1000 كان الفايكينغ أعنف الأجناس في أوروبا وأكثرهم بشاعة. حتى قصصهم عن أنفسهم كانت تقطر دما. ولكن بعد 800 سنة من ذلك التاريخ، أصبح الفايكينغ أكثر الناس جنوحا للسلم في العالم"، وبالتالي فإن الحرب ليست صفة لصيقة بأمة دون أمة بل قد يمر تاريخ أي أمة بمرحلة حرب ممتدة ثم تمر هي نفسها في مرحلة تالية بحالة طويلة من السلم. ومن منظور مثقف عربي فإن القول بأن الحرب اختيار نهائي ووحيد ينطوي على خطأ أخطر بكثير من القول بأن "السلام خيار استراتيجي" وكلاهما يحول "أداة" إلى هدف لكن الأخطر في خيار "ثقافة الصراع" وأشباهها هو أنه يخرب الفطرة الإنسانية ويحول العالم إلى غابة داروينية لا مكان فيها للحق ولا للخير ويجعل القوة تصنع الحق، وهي في النهاية تنفي الأصل الإلهي للإنسان وتنظر إليه بوصفه كائنا ماديا يعيش في صراع دائم، فالخلاف ليس على أجندة سياسية بل على قضية إنسانية عليها يتوقف معنى كلمة "إنسان".

وفي الحقيقة فإن صعود الرؤيتين الماركسية والقومية في الثقافة السياسية العربية المعاصرة قد أدى إلى وجود رؤيتين للكون والإنسان، فالإنسان المادي في تصورات فلاسفة السياسة الغربيين هو إنسان "غريزي" بينما الإنسان في القرآن "إنسان فطري" وهو في القرآن بكل وضوح، خليفة الله في الأرض، قال تعالى: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ" (البقرة: 30)، فالإنسان إذن تبوأ مكانة الخلافة لا من خلال عملية التطور التي نادى بها دارون واتباعه بل نتيجة منحة إلهية، قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" (الاسراء:70).

والاختلاف في مسألة الانسان اختلاف جذري هنا. فبينما يؤكد القرآن ذلك تجنح الرؤية الداروينية لاستعمال مؤثرات حركة التطور الطبيعية كعوامل حاسمة في تحديد معنى كلمة "إنسان" وبذلك تقطع الداروينية بحدة روابط الإنسان بالسماء. ولعل من الاعترافات المهمة التي تكشف عن درجة الجموح المادي الذي وصلت إليه الأيديولوجيات الأوروبية بسبب إنكارها الأصل الإلهي ومفهوم الفطرة ما جاء في كتاب "الإنسان الجديد في أوروبا الفاشية" لبيير ميلزا وآخرين، وفيه يدرس مؤلفوه مفهوم "الإنسان الجديد" الذي برز في القارة الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى إثر تجربتين استبداديتين شهيرتين تمثلت إحداهما بالنازية في ظل هتلر والثانية بالفاشية مع موسوليني. هذا "الإنسان الجديد" أرادوه دائماً "شاباً وسيماً وقوياً" وأضاف له هتلر صفة أن يكون "آرياً" بناء على تفوق العرق الجرماني على غيره من أعراق البشر. لكن قبل هذه الصفات كلها كان هذا "الإنسان الجديد" جندياً في خدمة النظام الذي أراد إنتاجه. لكن بكل الأحوال كان رفع شعاره للسيطرة على الآخرين. هكذا لم يتردد النظام الفاشي الإيطالي مثلاً في تحديد هدفه في إجراء نوع من الثورة باسم "النزعة الإيطالية التحديثية"، وهذا ما عبّر عنه موسوليني بـ "إعادة صياغة الشخصية الإيطالية" وهذا ما يرى فيه البعض نوعاً من "الدين السياسي يكون موسوليني فيه بمنزلة البابا". وكان هناك مشاريع أوروبية أخرى برزت بعد الحرب العالمية الأولى لـ "الإنسان الجديد" مثلها نظام فرانكو في إسبانيا وسالازار في البرتغال وحيث بدت أهم ملامح هذا "الإنسان الجديد" في كونه "ذا نزعة قومية وكاثوليكية ومتمسكاً بالتقاليد". وهكذا مثَّله إلى حد كبير شخصية "الريفي".

إن القضية إذن تتجاوز الأجندات السياسية لتصل إلى إحلال "الوطنية" محل "الدين" على النحو الذي تخـيَّله الفاشيون في أوروبا، وعندما تتحول الوطنية إلى دين يتحول الوطنيون – أو بعضهم – إلى حراس حقيقة مطلقة شأنهم شأن أي إكليروس ديني، وبالتالي تبدأ عمليات إصدار قرارت التحريم وفي مقدمتها طبعا تحريم ثقافة السلام....

والسلام ختام

التعليقات (0)