السعودية تحت المجهر

التيار الإصلاحي الليبرو- إسلامي الجديد في السعودية

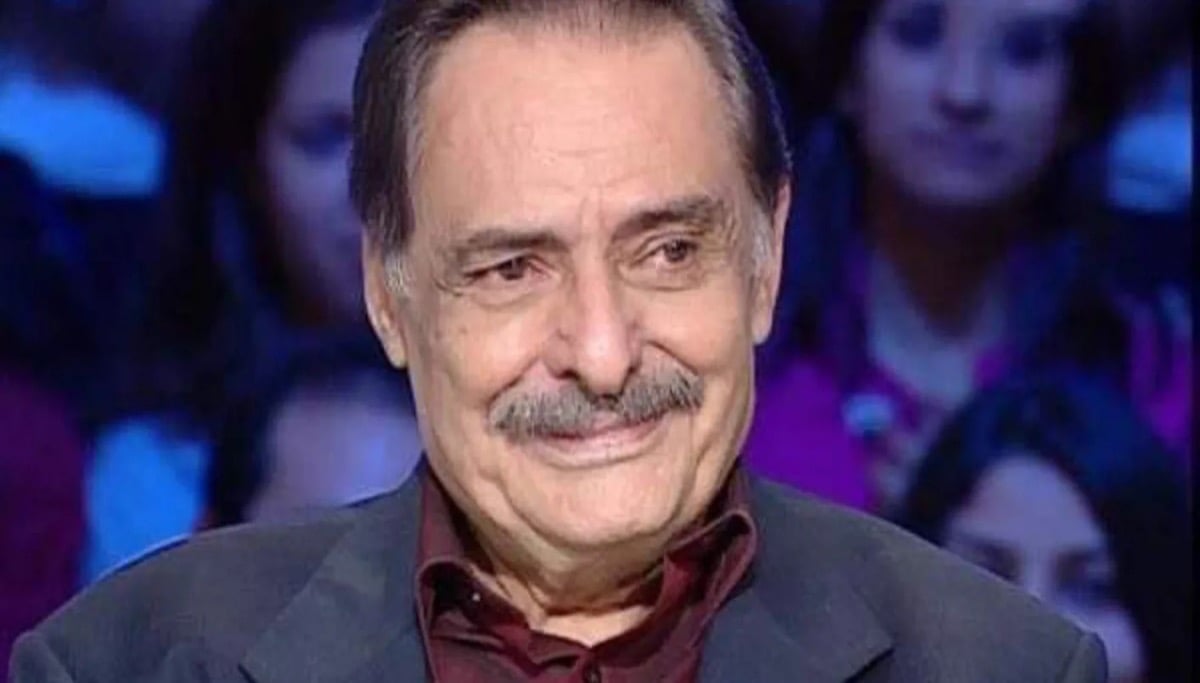

ستيفان لاكوروا

باحث فرنسي في العلوم السياسية

شهدت السنوات القليلة الماضية في السعودية ظهور إتجاه جديد ممثل بشخصيات إسلامية وليبرالية سابقة من السنة والشيعة تدعو لتغيير ديمقراطي ضمن إطار إسلامي من خلال إعادة قراءة المذهب الوهابي الرسمي. وقد تمكنت هذه النخبة من المفكرين من إثبات وجودها على الساحة المحلية من خلال سلسلة من البيانات والعرائض، حتى أن مشروعهم لقي تجاوبا داخل العائلة المالكة نفسها. وبالفعل فقد اتخذت الحكومة منذ ذلك الوقت عدة خطوات تمهيدية باتجاه الإصلاح السياسي والديني. ولكن هل يعني هذا أن السعودية على وشك دخول حقبة ما بعد الوهابية؟

ستلقي هذه المقالة الضوء على ظاهرة جديدة في السياسة المحلية السعودية، وهي ظهور تيار يضم شخصيات إسلامية وليبرالية سابقة من السنة والشيعة تدعو لتغيير ديمقراطي ضمن إطار إسلامي من خلال إعادة قراءة أسس المذهب الوهابي الرسمي للمملكة.

شهدت الساحة الفكرية السعودية، منذ نهاية التسعينات، سلسلة من التطورات الداخلية أدت إلى انقسام عناصرها الاسلامية السنية إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية:

• الاتجاه الأول مكون من الأعضاء البارزين في تيار الصحوة الإسلامية السابق والتي كانت تمثل المعارضة الإسلامية في بداية التسعينات، مثل «سلمان العودة» و «عايض القرني»، والذين قرروا الابتعاد عن القضايا السياسية المحلية وحصر نشاطهم بالحقل الديني. وبعبارة أخرى هم الذين تم استيعابهم من قبل الحكومة السعودية واستخدامهم كبديل لهيئة كبار العلماء التي تعرضت شرعيتها ونفوذها لضربتين قاصمتين: أولاهما بقيام حرب الخليج الثانية وقبولها بوجود القوات الأجنبية في البلاد، وثانيهما بموت اثنين من أكثر أعضائها احتراماً وهم الشيخ ابن باز (عام 1999م) والشيخ ابن عثيمين (عام 2001م).

• الاتجاه الثاني يتكون من الإسلاميين الذين اختاروا أن يخوضوا غمار الدعوة السلفية الجهادية العالمية كمناصرين ومنظرين ومتحدثين باسم هذه النزعة المتطرفة الجديدة.

• أما الاتجاه الثالث فيضم أولئك الذين اختاروا خطا وسطا وهم محور هذه الدراسة.

بدأ هؤلاء المفكرون والناشطون منذ عام 1998م بإعادة صياغة دعوتهم الهادفة إلى الإصلاح السياسي بنمط إسلامي ديمقراطي، موجهين في الوقت نفسه انتقادات غير مسبوقة للمفاهيم الوهابية ومشددين على ضرورة التلازم بين الإصلاح السياسي والديني. وعلى هذا الأساس تمكنوا من إقامة تحالف مع عناصر من غير الإسلاميين السنة في الساحة الفكرية السعودية وهم الليبراليون والشيعة، وخلق منبر سياسي وطني ديمقراطي مناهض للوهابية، محدثين بذلك اتجاهاً جديداً على الساحة السياسية الفكرية السعودية.

ولهذا فإن هذه النزعة تعتبر فريدة من نوعها لجدة مضمونها الديني والسياسي من جهة، وللتنوع الكبير في خلفيات مناصريها سواء من جهة التفاوت الصارخ الجيلي-المناطقي-الفكري بينهم مما يعكس نوعاً ما التنوع القائم في المملكة. وبينما يصنف بعض هؤلاء المثقفين أنفسهم على أنهم «وسطيين» (من دعاة الوسطية) أو «تنويريين» أو حتى «عقلانيين»، فإن معظمهم يتفق على تعريف أنفسهم بـ«الإصلاحيين» أو كما صاغها عبد العزيز القاسم في آذار-مارس 2003م «مجموعة من الإسلاميين الليبراليين أو الليبراليين الإسلاميين». ولهذا فسوف نستخدم هنا تعبير «الإصلاح الليبرو-إسلامي» وذلك لتخصيص الإطار الفكري لهذا الاتجاه الجديد وسنشير للمنادين بها بـ «الليبرو- إسلاميين».

ليس هناك شك بأن هجمات 11 أيلول-سبتمبر 2001م المؤلمة كانت محفزا لهذا التيار الإصلاحي «الليبرو-إسلامي». فقبل ذلك التاريخ كان هؤلاء المثقفون يعبرون عن آرائهم بشكل غير رسمي في الديوانيات الخاصة ومنتديات الإنترنت والمقالات الصحفية، ولكن على أثر تلك الهجمات قام هؤلاء باستغلال المناخ السياسي الجديد السائد في المملكة لخلق إجماع أوسع لدعم توجهاتهم ولتحويل طموحاتهم إلى بيانات وعرائض سياسية توجت بتلك العريضة التي تم تقديمها إلى ولي العهد الأمير عبد الله في كانون الثاني-يناير 2003م. ولهذا فإن الخطوات الإصلاحية التي اتخذها ولي العهد الأمير عبد الله في 2003م - ومن أهمها تنظيم مؤتمر للحوار الوطني والإعلان عن انتخابات بلدية جزئية - أتت نوعاً ما كاستجابة لهذه المطالب المحلية، ولا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال نتيجة للضغوط الأمريكية فقط. إن دراسة هذه الاتجاه الليبرو-إسلامي سيلقي الضوء على الأبعاد الداخلية لمسيرة الإصلاح السعودية التي يصفها الكثير من المراقبين بشكل مغلوط على أنها خارجية المنشأ بالكامل.

ولإعطاء القارئ نظرة أوضح عن هذا الاتجاه، سنبدأ برسم صورة فكرية لعدد من الشخصيات البارزة التي تمثل العناصر الأساسية لهذا التيار، ومن خلال ذلك سنبرز الطبيعة المتباينة الاجتماعية-الفكرية له وفي نفس الوقت تماسكها الإيديولوجي. ثم سنتفحص الظروف التي سمحت بظهور هذا الاتجاه ونحلل كيف شكل تدريجياً مضمونا سياسيا متكاملا يهدف إلى احتضان الحقل الفكري السعودي برمته. وأخيراً سنقيِّم بإيجاز الأهمية السياسية لحركة الإصلاح الليبرو-إسلامي وسنحلل كيف تعاملت الحكومة السعودية مع هذه الظاهرة الدينية-السياسية الوليدة.

الشخصيات البارزة في التيار الليبرو- إسلامي

• عبد العزيز القاسم «الشيخ الديمقراطي»

ولد الشيخ عبد العزيز القاسم في أوائل الستينات في منطقة الرياض، وبعد دراسة الشريعة أصبح قاضياً في المحكمة العليا في الرياض. وفي أوائل التسعينات انخرط في اتجاه تيار الصحوة الإسلامية وأصبح من الأعضاء الناشطين في برنامجها السياسي الإصلاحي بانضمامه إلى مجموعة مؤلفة من 52 شخصية إسلامية سعودية بارزة قدموا «خطاب المطالب» إلى الملك فهد في عام 1991م، ثم تحول إلى عضو فاعل في «لجنة الدفاع في الحقوق الشرعية» التي أسسها أعضاء من المعارضة الإسلامية في عام 1993م. وقد تم اعتقاله وأفرج عنه في عام 1997م، ولم تتم إعادته لمنصبه الرسمي حيث يعمل الآن كمستشار قانوني مستقل، وأصبح من حينها أحد أهم الشخصيات في التيار الليبرو- إسلامي الناشئ.

إن حجر الأساس في المنهجية الفكرية لـعبد العزيز القاسم يغلب عليه البعد السياسي، فهو يبدأ بانتقاد مواقف الحركات الإسلامية المعاصرة التي رفضت بشكل قاطع النماذج السياسية الغربية، حيث يصرح بأنه لا يجب تبني تلك الأنظمة بشكلها الحالي ولكن ينبغي أن تشكل مصدراً للإلهام بالنسبة للإصلاحيين المسلمين. ويتابع قائلاً بأن كل ما يحتاجه الإسلام هو نظام سياسي تسوده العدالة، تحدد ماهيته من خلال مبدأ الاجتهاد، وعليه فيرى أنه يجب على المسلمين اعتناق مبدأ الديمقراطية بما أنها أثبتت أنها الطريقة الأمثل لبناء مجتمع يسوده العدل. وهو يصر على حقيقة أن الديمقراطية هي منهج تطبيقي فقط، وأن مضمونها فيما يتعلق بالقيم يجب أن يختلف حسب طبيعة المجتمع التي تطبق فيه، وعليه فإن الديمقراطية لا تعني العلمانية و لا التغريب و هذه نقطة لا يزال معظم الإسلاميين يجدون صعوبة كبيرة في تقبلها.

ويدعو القاسم في كتابات أخرى له إلى إيجاد مجتمع مدني حقيقي، لأنه بدونه لن يكون هناك أي معنى للديمقراطية الإسلامية. ومما يثير الاهتمام أن عبد العزيز القاسم يعتبر الجهاد أحد أعمدة المجتمع المدني الإسلامي: «إن السمة الأساسية للجهاد أنه يجب أن يكون قراره مستقلا عن السلطة السياسية الرسمية مما يجعله وسيلة ضغط هائلة على السلطة لضمان جعلها تحمي البلاد خشية من إعلان الجهاد بمعزل عنها».

ويشير القاسم أيضاً إلى أن الوطنية السعودية لا تتعارض مع الإسلام، وأن المشكلة الوحيدة لهذا المفهوم هي أنها أصبحت أداة في يد السلطات العلمانية في العالم العربي مما أدى إلى رفضها من قبل الإسلاميين الذين اعتبروها جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة التي كانوا يحاربونها: «وعلى كل حال فإن مفهوم الوطن موجود في القرآن وبالإضافة لذلك روت أحاديث نبوية عدة أن النبي محمد أحب مدينة مكة لدرجة أنه عندما كان في المدينة المنورة كان يشعر بالحنين الشديد إليها» يضيف القاسم. وأخيراً فهو يعتقد أنه من المهم جداً القضاء على الانقسام بين الإسلاميين والليبراليين في المجتمع السعودي، وهو يشدد على أن انعدام الفهم المتبادل ومعرفة الطرف الآخر هو فقط السبب في عدم الثقة بين الطرفين ويقول أنه واثق من أن زيادة مستوى الاتصال داخل الساحة الفكرية السعودية سيساعد في حل هذه المشكلة.

وعلى كل حال فإن معتقدات القاسم الليبرالية في الحقل السياسي لا تنطبق على القضايا الاجتماعية، وعندما سُئل عن رأيه حول ما إذا كان يجب السماح للنساء بقيادة السيارات، أجاب بأنه نظراً للظروف الحالية في المملكة فإنه يعارض إعطاءهم هذا الحق. وفي مقابلة صحفية أخرى معه حذر من أخطار الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل مما يعطي الفرصة للرجل بأن يختلي بالمرأة، وهو شيء محظور في الإسلام. إن هذا المثال يوضح الفرق بين الليبرالية السياسية والليبرالية الاجتماعية في السعودية.

• عبد الله الحامد «المجدد»

يشترك عبد الله الحامد مع القاسم في عدة نقاط أولها أنه أيضاً كان عضوا ناشئا في تيار الصحوة الإسلامية، ثم خطا أول خطواته السياسية المهمة مع «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية»، وثانيها أن الاستنتاجات التي توصل إليها تمثل تلك التي توصل إليها القاسم مع أنه يتبنى أسلوباً وخطاباً مختلفاً.

ولد عبد الله الحامد في عام 1950م في بريدة في منطقة القصيم، وتلقى دراسته العليا في قسم اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، ثم ذهب إلى مصر حيث درس في الأزهر وحصل على درجة الدكتوراة هناك، وعاد إلى المملكة في عام 1977م حيث تم تعيينه أستاذا في الأدب. وفي عام 1993م أصبح الحامد أحد المؤسسين الستة للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، مما أدى إلى فصله من عمله وإلقائه في السجن حيث أمضى عدة أشهر. وسجن مرتين أخريين في 1994م و1995م ومنذ ذلك التاريخ ألف عدة كتب حول القضايا الدينية بالإضافة للعديد من المقالات.

وعلى خلاف القاسم فإن حجر الأساس في المنهجية الفكرية للحامد ديني بالدرجة الأولى. فهو يقول أن الحاجة الآن لإعادة قراءة النصوص القرآنية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لأن ذلك سيكون المنبع للفكر السياسي الاسلامي. ويرى بأن الفكر الإسلامي القائم يعود إلى العصر العباسي، حيث يميل الناس إلى الاعتقاد بأن هذا هو الإسلام الصحيح، وذلك خطأ. فإذا ألقينا نظرة فاحصة سنجد أن هذا الفكر يتضمن عدة أمور ثانوية تم وضعها كحلول لمشاكل نشأت آنذاك لأن المشرعين والمفكرين وقتها تأثروا ببيئتهم مشيراً إلى حالة المشرع الإسلامي ابن حنبل في القرون الوسطى وهو مؤسس المدرسة الحنبلية في القانون وأحد أبرز المؤثرين على الوهابية. ويضيف: «لقد أنجز العديد من المهام الجليلة مثل جمع وتصنيف الأحاديث النبوية ولكنه أيضاً عبر عن آراء بعضها يمكن أن يكون عرضة للاجتهاد، وحيثما يكون هناك اجتهاد فهناك بعض الصحة وبعض الخطأ. من الأهمية بمكان بالنسبة لنا الإقتداء والاقتباس من أسلافنا لأنهم لعبوا دوراً مهماً في تراثنا الإسلامي، ولكن الذي أنتقده هو سلوك أولئك المحدثين الذين تسمروا عند هؤلاء الأسلاف واعتبروهم قديسين كما لو أنهم تجسيد للكتاب والسنة».

وحسب الحامد، فانه يوجد هناك نوعان من السلفية: مجددة ومحافظة، والأخيرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسة الدينية السعودية ويقول «لقد صاغ ابن تيمية خطاباً دينياً قادراً على التعامل مع المشكلات الفقهية في عصره، وهو بذلك يعتبر مجدداً. ولكن أتباعه الذين جعلوه اليوم المرجع المطلق ويأملون في حل مشاكلنا المعاصرة من خلال أفكاره هم مقلدون وسلفيون محافظون. إن ما نحتاجه اليوم هو أشخاص يستندون إلى الكتاب والسنة لإيجاد حلول للمشاكل الخاصة التي نواجهها: العولمة وحقوق الإنسان والمجتمع المدني والأمم المتحدة. هل تستطيع وصفات ابن تيمية علاج هذه المشاكل؟»

إن ما يدعو إليه الحامد بشكل عام هو إحياء السلفية الحقيقية في صورتها الحيوية المتجددة، أو ببساطة العودة إلى منهج السلف الصالح وليس إلى إنتاجهم مع رؤية واضحة على ما يجب عليه أن تكون عليه مقاصد الشريعة. إن هذه الرؤيا تذكرنا بأفكار محمد عبده وأتباعه من حركة الإصلاح الديني في مصر أوائل القرن العشرين. ومع أن هذا النوع من الخطاب الديني ربما لا يبدو مبتكراً في بقية أرجاء العالم الإسلامي، فإنه جديد تماماً بين الإسلاميين السعوديين. ويتابع الحامد «إن الهدف من إعادة قراءة النصوص القرآنية هو إظهار أن الدين الإسلامي جوهرياً يتطلب الارتقاء الاجتماعي كما الروحي، ولكن رجال الدين غير المؤهلين للتعامل مع الواقع تجاهلوا المبادئ الاجتماعية والدنيوية والعملية التي ينص عليها الدين وركزوا في المجمل على تلك المبادئ الروحية والغيبية والنظرية، وبهذا أصبحت الواجبات التي فرضها الدين مجرد طقوس وتم تجاهل متطلبات الحياة الاجتماعية. وعلى كل حال فإنه بالنسبة للسلف الصالح لا يمكن التمييز بين السياسة والدين فحقوق الإنسان والمجتمع المدني والشورى واقعاً راسخاً».

إن الذي يدعو إليه الحامد هو العودة إلى تلك القيم، ولهذا فإن دعوته إلى احترام حقوق الإنسان وإقامة المجتمع المدني ودور الشورى ينبع انطلاقاً من نظرته للإسلام. وهو يصر على استخدام المصطلح الأخير"إنني أفضل استخدام الشورى بدلاً من الديمقراطية لأن ما نحتاجه هو شيء من نتاج حضارتنا وليس مفاهيم مستوردة". وربما هذا النمط من التأطير هو الذي يبين بوضوح الفرق بين طريقة كل من الرجلين في التعامل مع الموضوع. أما بالنسبة لحسن المالكي، فإن منظوره يختلف عن كلاهما.

• حسن المالكي «الثائر على الوهابية»

ولد حسن المالكي في عام 1970م في منطقة جيزان على بعد بضعة كيلومترات من الحدود اليمنية. وفي سنوات مراهقته أصبح باعترافه الشخصي "سلفي محافظ" يقضي وقت فراغه في توزيع أشرطة "ابن باز"، وحتى أنه كان يفكر بالذهاب إلى أفغانستان لمحاربة الروس. وفي عام 1987م غادر إلى الرياض للدراسة في قسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود حيث تخرج منها في عام 1992م. وخلال فترة دراسته صدم بالجو المتشدد المحيط به، وبدأ بالانفتاح الفكري وأصبح مولعاً بالتاريخ. في عام 1993م عمل في وزارة التربية كمشرف على النشر ثم أستاذا فباحثا. وفي نفس الوقت بدأ بالكتابة في الصحف بشكل مستمر، وتم اعتقاله لمدة شهرين في عام 1996م بسبب مقالة اعتبرت استفزازية بشكل كبير.

ونشر أيضاً عدة كتب منعت جمعيها في المملكة. وأثار كتابه الأخير المليء بالنقد اللاذع للمناهج الدراسية السعودية - والذي نشر بعد أحداث 11 أيلول-سبتمبر بقليل مع أنه يصر على أن التوقيت كان محض مصادفة - فضيحة لدرجة أن مؤلفه طرد من وظيفته ولم تتم إعادته إليها مطلقا.

إن حسن المالكي يصر باستمرار أنه ليس رجل سياسة ولا ينوي أن يصبح كذلك، وعلى كل حال إذا لم تكن كتاباته تستهدف النظام السياسي السعودي بشكل مباشر فإنها تهز بعضا من دعاماته الأساسية: كتابة التاريخ والمناهج الدراسية والفكر الوهابية. وفي كتابه «نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي» يكشف لأول مرة رؤيته حول الطريقة التي يتم بها تدريس التاريخ في المملكة حيث يتم إظهار السلف الصالح كأنهم معصومون عن الخطأ، وهو حسب المالكي أمر خاطئ تماماً، حيث يقول «إن أسلافنا ليسوا مختلفون عن بقية البشر، ولقد نجح بعضهم في تحقيق ما أراد تحقيقه وفشل البعض الآخر في ذلك». ولا يتردد المالكي في اتهام بعض الشخصيات التي كان لها حضور رئيسي في كتب التاريخ السعودي كالخليفة «معاوية» الذي يصفه المالكي على أنه طاغية وانتهازي و«ابن تيمية» الذي يشجب المالكي مواقفه المتشددة وخاصة فيما يتعلق بالتكفير.

وبالنسبة للمالكي فإن إصلاح المجتمع السعودي لن ينجح إلا إذا بُدئَ بعملية إعادة قراءة التاريخ الإسلامي بدون تحيز بحيث يصار إلى التعلم من الماضي. وبنفس الحماسة يهاجم المالكي بعنف المناهج الدراسية السعودية مركزاً انتقاداته على أحد دعائم التعاليم الدينية الوهابية وهو موضوع «التوحيد». وفي كتابه «مناهج التعليم: قراءة نقدية لمقررات التوحيد لمراحل التعليم العام» يُظهر أن الكتب المدرسية التي تُدرَّس للناشئة السعوديين متخمة بالتهجم على المسلمين غير الوهابيين، وتحرض على تكفيرهم وعلى الجهاد ضدهم في حالات معينة، وفي جميع الأحوال الحرص على عدم الاختلاط بهم حتى لو تطلب ذلك الهجرة إلى «أرض الإسلام» وفي حال غير مسلمين فإن الهجوم يصبح اعنف. ولكن المالكي يذهب أبعد من ذلك في نقده ويرى أن الكتب المدرسية السعودية هي فقط إحدى سمات ظاهرة أعم حين يقول أن السبب وراء كل ذلك هو الفكر الوهابي.

و على كل حال فإن نقد الوهابية هو المهمة الرئيسية للمالكي و هو من ناحية يهاجم مصادرها الفكرية الأساسية مثل ابن تيمية وابن عبد الوهاب «اللذان مارسا حقهما في الاجتهاد و قد وقعا مثلهما مثل أي مجتهد آخر في ارتكاب أخطاء». و على سبيل المثال في كتاب جدلي بعنوان «نقض كشف الشبهات» يهاجم المالكي أحد الكتب الأساسية لابن عبد الوهاب «كشف الشبهات» حيث يدين مرة أخرى التشدد الذي يبديه وخاصة فيما يتعلق بالتكفير، ومن ناحية أخرى ينتقد بشدة القسوة المنهجية الشديدة للوهابية و يقول أن الوهابية التي كانت ترى نفسها فوق المذاهب الإسلامية تحولت إلى نقيض ما أرادته وهو مدرسة دينية جديدة وأصبحت أكثر تصلباً من كل المدارس الأخرى. وفي هذا السياق يتوافق المالكي مع عبد الله الحامد على ضرورة التخلص من ذلك الكاريكاتور السلفي الذي أصرت عليه الوهابية والعودة إلى مثلها الأصلي؛ حركة سلفية متجددة واعية قادرة على بناء المجتمع المدني ونظام قائم على الشورى.

إن آراء المالكي الثائرة على التقاليد سببت له الكثير من المتاعب حيث أنه تمت - كما ذكرنا - إقالته أولا من عمله في وزارة التربية وتردد أن الشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح الفوزان و هما من كبار علماء المملكة طلبا شخصياً إقالته. وبعد ذلك جعله الشيوخ السلفيون الجهاديون هدفاً لأقلامهم، وعلى سبيل المثال فقد نشر علي الخضير على شبكة الإنترنت بياناً في حسن المالكي بتاريخ 1482001م وصفه فيه بأنه من «حماة عبدة القبور والمرجئة والشيعة»، وأدان «افتراءه على السلف الصالح» ولكن بدون أن يصل إلى درجة تكفيره، ولكنه دعا إلى محاكمته في محكمة دينية. وتبع ذلك البيان بيانات أخرى مشابهة وقعها شيوخ مثل ناصر الفهد أو حمود الشعيبي. ولكن كما سنرى لاحقاً ليس المالكي وحده من بين الليبرو- إسلاميين من أثار حنق الشيوخ الجهاديين.

• منصور النقيدان «التائب»

ينتمي منصور النقيدان لنفس جيل المالكي واتبع تقريباً نفس خطواته. ولد منصور في عام 1970م في بريدة، وترك المدرسة وهو ابن ستة عشر عاما، وكرس نفسه كلياً لما أصبح هاجسه الأول والأخير وهو الدين. وكان المذهب الذي اعتنقه في ذلك الوقت شكلاً متطرفاً من الإسلام «السلفية الجديدة» كما يطلق عليها. «لقد حطمت جميع أشرطتي الموسيقية وحرقت الجزء الأكبر من كتبي الأدبية المعاصرة وخلعت ساعتي التي أرتديها في معصمي وقررت الاستعانة بالشمس» يقول منصور متذكراً تلك الأيام.

اعتقل النقيدان عدة مرات في بداية التسعينات بسبب إشعاله النار في متجر للفيديو، وحدث التحول الحقيقي داخله خلال المدة التي أمضاها في سجن جدة بعيداً عن مرافقيه في بريدة. وحالما أطلق سراحه في نهاية 1997م أمضى معظم وقته في قراءة الكتب الدينية وخاصة للمفكرين الإسلاميين المجددين. وفي كانون الأول-ديسمبر 1998م، تم تعيينه إماما لأحد مساجد الرياض الصغيرة. وفي شباط-فبراير 1999م نشر أول مقالاته في جريدة الحياة تحت عنوان «هل كان ابن أبي داوود مظلوماً» وفي هذه المقالة التاريخية حاول إظهار أن منزلة «إبن حنبل» باعتباره إماما عظيما يمجده الوهابيون أتت بالدرجة الأولى نتيجة لحسابات سياسية لدى الخليفة أكثر من كونها نتيجة طبيعية لصفاته الشخصية، حيث يشدد على قيام «ابن حنبل» بتكفير شيخ المعتزلة «ابن أبي داوود» بينما يتجاهل معتزلية «الخليفة المأمون». لقد كان لهذه المقالة وقع القنبلة في الأوساط الدينية المحافظة حيث نشر الشيخ الشديد النفوذ «حمود الشعيبي» تصريحاً أدان فيه آراء النقيدان وحتى أنه تم خصيصاً تأليف كتاب لتفنيد آرائه. ولقد كان الضغط الذي مارسه «الشعيبي» كبيراً لدرجة أن النقيدان فقد وظيفته كإمام. وعلى خلفية هذه الأحداث بدأت مهنته كصحافي، حيث بدأ ينشر مقالات جديدة، وتم تعيينه في أيلول-سبتمبر 2000م محررا للقسم الديني بصحيفة الوطن اليومية السعودية. وتم إقالته بعد عامين ومنذ ذلك الحين وهو يعمل ككاتب صحفي مستقل.

ويكتب النقيدان «ما نحتاجه بشدة هو فهم متنور للشريعة والنصوص القرآنية ومقاصدها آخذين بعين الاعتبار التطور الكبير ورياح التغيير التي تهب على الأمم والحضارت». وهو يذهب أبعد من ذلك حين يضيف أنه «يجب أن يكون هناك ثورة مفاهيم حقيقية، إن المصالح والمقاصد هي التي يجب أن تحدد طريقة فهمنا للقرآن وليس العكس. إن القرآن كتاب مفتوح و حمال أوجه». فيعتقد النقيدان أن الاجتهاد المتنور سيكون الوصفة السحرية القادرة على إيقاظ الأمة من سباتها العميق ومن هنا سيأتي الإصلاح الاجتماعي والسياسي الذي تنتظره السعودية والعالم الإسلامي برمته. وليست المسألة أن النقيدان أكثر ليبرالية في آرائه من معظم أقرانه، ولكن من أجل إسماع صوته فإنه يستخدم عبارات لا بد أن تصدم قرائه، فعلى سبيل المثال فإنه يكتب أن الإسلام يحتاج إلى إصلاح لوثري، وأننا نحتاج إلى إسلام جديد. وهو يصف نفسه بأنه داعية إنساني بدون الاهتمام بصدى تلك التسمية في أوساط المتشددين، وينزع إلى معالجة مواضيع حساسة في مقالاته ودائماً يدافع عن المواقف المناقضة لتلك التي يتبناها الوهابيون. وعلى سبيل المثال نشر في كانون الأول-ديسمبر 2001م مقالا بعنوان «حكم بطاقة المرأة» دافع فيها بشدة عن مشروع إعطاء المرأة بطاقة شخصية. وفي مقالتين منفردتين انتقد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مشككاً بدورها وواصفاً وجودها بأنه بدع.

ومؤخراً، ربط بشكل واضح بين الوهابية ونزعتها التكفيرية وبين العمليات الإرهابية العنيفة التي هزت في المملكة منذ أيار-مايو 2003م وهذه المقالة الأخيرة تسببت في إبعاده عن الساحة لمدة شهرين. إن عناده وولعه بالاستفزاز جعله الهدف الرئيسي للجهاديين الذين اتسم موقفهم منه بالقسوة الشديدة بما انه كان في ذات يوم واحداً منهم. وبالنسبة لهم يمثل النقيدان تجسيداً للخيانة نفسها وهذا يفسر القسوة والتصميم الذي أظهروه ضده.

وفي نهاية المطاف وبعد العديد والعديد من الكراريس والبيانات والكتب التي تدين أفكاره وتحذر من خطورتها، قام أربعة شيوخ جهاديين في 24 كانون الثاني-يناير 2003ممن بينهم علي الخضير وأحمد الخالدي باتهامه «بالردة» بسبب ما صرح به خلال مقابلة أجراها أثناء مشاركته في منتدى الوسطية في كانون الأول-ديسمبر 2002م وطالبوا بأن تطاله «عقوبة الردة وهي الموت إذا كانت الشريعة حقاً هي القانون في هذا البلد».

وعلى كل حال رفض النقيدان الخضوع للتهديد، وبادربعد بضعة أيام إلى الرد على أولئك الذين أعطوا لأنفسهم الحق بأن يكونوا قضاة على كلامه، وذلك من خلال مقالة عنوانها «رأيي في صكوك التكفير»، مظهراً بأن لا نية له على الإطلاق لوضع حد لانتقاداته. ودعا بشكل صريح إلى «التبرؤ» من الوهابية وأي شكل آخر من أشكال السلفية وإحياء «الإرجاء» وهي مدرسة إسلامية فكرية قديمة ميزتها رفض الحكم على العقائد و إرجاء ذلك الحكم إلى مشيئة الله.

«إن الحكمة اليوم تقتضي ان نبذل كل جهودنا ليتعلم الناس الإرجاء في الدين لأن الفكر السلفي – في معناه المعاصر- يحتوي في جوهره على نزعة تكفيرية واقصائية». ولهذا أصبحت السلفية بالنسبة للنقيدان مصطلحاً ينظر إليه بريبة كبيرة: «أشعر بأني قريبا فكريا من أمثال الحامد والقاسم، ولكن الفارق الكبير بيننا هو انهم يدعون أنفسهم سلفيين ويستمرون بالإيمان بذلك العصر الذهبي في القرون الأولى بعد الهجرة».

والآن لنلقي نظرة على العناصر الأخرى المكونة لهذه التيار الليبرو– إسلامي

• محمد سعيد طيب «الليبرالي»

ولد محمد سعيد طيب في مكة عام 1939م، وأصبح في الخمسينيات من الأنصار المتحمسين للرئيس المصري جمال عبد الناصر مما سبب له «تحت حكم الملك فيصل» الكثير من المتاعب، حيث أودت به كتاباته إلى السجن أكثر من مرة. ومع أنه ابتعد في الثمانينات قليلاً عن السياسة، فانه لم يستطع الوقوف متفرجاً عندما شهدت البلاد في أعقاب حرب الخليج الثانية 1990-1991م موجة نادرة من الغليان السياسي، وأصبح بالتالي أحد الشخصيات البارزة فيما عُرف بـالتيار الليبرالي. ونشر في عام 1992م كتاباً بعنوان «مثقفون وأمير... الشورى وسياسة الباب المفتوح» والذي يمثل بياناً حقيقياً لحركة الإصلاح الليبرالي والتي تدعو إلى الديمقراطية وحرية التعبير.

ونتيجة لهذا النشاط الجديد أُلقي به في السجن عدة أشهر أخرى. ومنذ بدء الانفتاح الإعلامي عام 1999م أصبح يعبر عن آرائه بانتظام في الصحافة، وأحيا ديوانية الثلاثاء الشهيرة وهو تجمع أسبوعي للحياة الفكرية السعودية يحضره أحياناً حتى 80 شخصية من النخبة المثقفة في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والأدب.

إن البرنامج السياسي لمحمد سعيد الطيب مثله مثل برنامج كل الليبراليين: الإصلاح، الديمقراطية، حرية التعبير وحقوق الإنسان..إلخ، ولا شيء مبتكر هنا بما أنه ناشط وليس واضع نظريات. ولكن الجدير بالاهتمام هو أنه بدأ منذ منتصف التسعينات بصياغة تلك الأفكار نفسها بلغة جديدة مصراً على الدور المركزي للإسلام. وهذا لا يعني أن الطيب أو أي من الليبراليين السعوديين شككوا يوماً ما بسيادة الشريعة في خطابهم السياسي، ولكنهم في المقابل لم يتخذوا موقفاً فاعلاً تجاهها ولا استخدموها كإطار فكري لمشاريعهم الإصلاحية. و موقف محمد سعيد طيب جلي و واضح عندما يقول: «الدين خط أحمر لا أريد أن أتجاوزه ولا حتى أن اقترب منه، وهذا ينطبق بشكل خاص على كل الأسئلة التي يوجد لها إجابات واضحة في القرآن والسنة». ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بدور المرأة، يوضح الطيب «لا نريد أن نخرج عن كتاب الله وسنة نبيه، نريد للمرأة الحقوق التي ضمنها لها الكتاب والسنة».

وعلى هذا الأساس، ومع إدراكهم بعدم تمتعهم بالدعم الشعبي في المجتمع السعودي، ظل الطيب و ليبراليون آخرون يدعون خلال السنوات القليلة الماضية إلى التقارب مع الإسلاميين. وفي عام 2001م أعلن الطيب معترفاً بطريقة أو أخرى بأن القومية العربية تنتمي إلى الماضي، وأن الإسلامية أخذت مكانها حيث يقول: «أنا لا أرى أي تناقض بين أفكاري وأفكار الحركة الإسلامية الحقيقية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بل على العكس نحن جميعاً أخوة وأهدافنا واحدة؛ حياة أفضل وأجمل. ولا أخفي عليكم أن التغييرات التي حدثت جعلت بعض المبادئ القومية العربية غير مناسبة لهذا العصر، ولهذا يجب على القوميين العرب التأقلم مع تطورات ومتطلبات وظروف العصر».

ومنذ أحداث 11 أيلول-سبتمبربرزت لديه فكرة ضرورة توحيد القوى أمام هذه المحنة بصورة أكثر إلحاحا. وفي مقابلة مع منتدى طوى في أيار-مايو 2003م جعل الطيب من هذا الهدف الموضوع الرئيسي لحديثه: «تحقيق السلام، ضم الصفوف، التوصل إلى اتفاق (سمها ما شئت) هي ضرورة ملحة في أيامنا هذه لا يمكن تأجيلها، وهي في هذا المجال تماثل موضوع الإصلاح تماماً ولا تقل أهمية عنه».

وفي 17 أيار-مايو 2003م صاغ لدعواته شكلاً ملموساً بمشاركته في لقاء مع الشيخ سفر الحوالي، حيث قال عنه: «صدقني لم أجد فيه إلا النبل والشهامة وقدرة مذهلة على الفهم وحرص لا يصدق على المصالح العليا للأمة». ومن أجل أولئك الذين لا يزالون يشككون بإخلاصه يضيف قائلاً: «إن علاقاتي مع التيار الديني وشخصياته وقياداته ليست مجرد علاقات تكتيكية كما يتخيل البعض ولكنها على العكس تماماً ثمار لقناعات راسخة من أجل خير هذا البلد».

ويختتم الطيب قائلاً: «إنني مقتنع تماماً إنه يوجد بيننا وبينهم مبادئ وقواسم مشتركة نتفق عليها ونريدها بجدية وإخلاص للتطوير والارتقاء خاصة في هذه الأوقات العصيبة». ويبدو أن هذه العبارة الأخيرة تلخص تماماً المشروع الليبرو- إسلامي.

الصوت الشيعي:

• محمد محفوظ، جعفر الشايب والشيخ زكي الميلاد

محمد محفوظ، جعفر الشايب والشيخ زكي الميلاد هم ناشطون شيعة من مدينة القطيف في المنطقة الشرقية، غادروا المملكة في الثمانينات ثم عادوا في التسعينات بعد التوصل لاتفاقية في عام 1994م بين الحكومة السعودية والمعارضة الشيعية.

وقد راقب مأمون فندي وحلل التغير في خطاب المعارضة الشيعية في أواخر الثمانينات وتحوله من الخمينية إلى التعددية الديمقراطية. ولكن في ذلك الوقت لم يكن لدى الشيعة من يتحدثون معه في المعارضة الاسلامية السنية والتي مثل تصلبها خطراً عليهم أكبر من الخطر الذي تمثله العائلة المالكة. وكما يطرح فندي فإن عزلتهم في الساحة المحلية جعلهم يتبنون هذا الخطاب الجديد كصلة وصل بينهم وبين العالم الخارجي وخاصة الغربي.

إن بزوغ التيار الليبرو-إسلامي في السعودية منذ 1998م أعطى المثقفين الشيعة الفرصة لإعادة الاندماج في الساحة المحلية، وقد شهد خطابهم بعض التغيرات نتيجة لذلك. ولا تزال الديمقراطية، حقوق الإنسان والمجتمع المدني تشكل حجر الأساس في دعوتهم.

ولكن ظهر أيضاً عنصران جديدان، الأول أنه يمكن ملاحظة توكيداً أكبر على الإسلام مقارنة بأوائل التسعينات كما يوضح الشيخ زكي الميلاد: «نحن كشيعة لا نريد أن يُنظر إلينا باعتبارنا تلقائياً جزءاً من الليبراليين، ولكننا نريد أن نتقدم بمشروع إصلاحي يكون ديمقراطياً وإسلامياً معاً».

وهذه الفكرة نفسها هي محور الكتاب الأخير لمحمد محفوظ: «الإسلام ورهانات الديمقراطية» حيث يقول فيه: «لن نتطور ونرتقي في كل مستوى من مستويات وجودنا إلا باتباع تعاليم الإسلام. إن الطريقة الوحيدة أمامنا كعرب ومسلمين للتطور والارتقاء هو بدمج الإسلام والديمقراطية»، وبهذا يعكس خطاب محفوظ آراء الليبرو-إسلاميين. وبالفعل لجعل تلك التركيبة ممكنة «ندعو إلى قراءة حضارية وإنسانية للإسلام» يتابع محفوظ قبل أن يشيد مطولاً بالاجتهاد.

والعنصر الثاني أن القادة الشيعة اليوم يدعون إلى الوطنية السعودية بحيث تعلموا العزف على نغمتها في خطابهم السياسي. ويشرح محفوظ: «نحن سعوديون ونحب وطننا وكل ما نطلبه هو أن تصبح وحدة الأمة السعودية حقيقية. وبهذا الإطار وليس بغيره نريد أن تتم تسوية المسألة الشيعية». و يضيف الشيخ زكي الميلاد: «لا نريد بعد الآن أن نتمثل ببقية الشيعة الذين يعيشون في دول الخليج العربي ويُنظر إلينا على اننا الطابور الخامس للدول المجاورة. نريد أن نكون جزءاً معترف به تماماً من المواطنين السعوديين».

وبهذا يكون الخطاب الشيعي قريباً جداً من ذلك الذي يستعمله الليبرو-إسلاميون، وبالفعل يمكن اعتبار الشيعة جزء من المشروع الإصلاحي الليبرو-إسلامي. وبالإضافة لذلك فقد تم فتح عدة قنوات اتصال وتواصل بين الليبرو-إسلاميين السنة والشيعة مثل «منتدى الثلاثاء» على سبيل المثال الذي رأى النور في عام 2000م في القطيف ويشرف عليه جعفر الشايب حيث استضاف عدة متحدثين بارزين من التيار الليبرو-إسلامي السني مثل عبد الله الحامد وتوفيق القصيِّر.

وفي خطوة غير مسبوقة في السعودية، تم دعوة الشيخ حسن الصفَّار القائد التاريخي للحركة الشيعية في السعودية لإلقاء محاضرة حول السلم الإجتماعي في المنتدى الأسبوعي للدكتور راشد المبارك في الرياض في نيسان-أبريل 2001م. ولم يكن مدير تلك الندوة سوى عبد الله الحامد حيث حضرها العديد من الليبرو- إسلاميين.

صياغة خطاب سياسي وحدوي

إن نشأة الاتجاه الاصلاحي الليبرو- إسلامي حسب منصور النقيدان تعود إلى النصف الثاني من التسعينات، حيث كان رموز المعارضة الإسلامية السعودية كسلمان العودة، سفر الحوالي وناصر العمر لا يزالون في السجون. وقد فتح غيابهم عن الساحة السياسية الباب لظهور أفكار جديدة. وبالفعل أصبح عدد من أنصار الصحوة الاسلامية الأقل شأناً والذين أطلقت السلطات سراحهم للتو مثل عبد العزيز القاسم وعبد الله الحامد بالإضافة لسلفيين متشددين سابقين من بينهم منصور النقيدان وحسن المالكي، أصبح هؤلاء أصحاب خطاب ثقافي– ديني- سياسي جديد. وبمرور الوقت، زاد عدد المتعاطفين معهم و خاصة كما رأينا في صفوف الليبراليين والشيعة وأصبحت مواقفهم أكثر جرأة وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة الوهابية المهيمنة على المملكة.

ومن الواضح أن الانفتاح الإعلامي الذي بدأ في عام 1999م كان له أثر إيجابي كبير على تطور التيار الليبرو-إسلامي من خلال خلق ظروف أفضل لدعاته للتواصل فيما بينهم وللتعبير عن آرائهم علانية.

وقد لعبت صحيفة الوطن السعودية اليومية التي انطلقت في أيار-مايو 1998م دوراً رئيساً في هذه العملية، حيث سمحت بظهور مناظرات سياسية حقيقية على صفحاتها. وأصبح الليبرو-إسلاميون ناشطين جداً على منتديات الإنترنت والتي استخدموها لمناقشة ونشر أفكارهم.

وقد لعب اثنان من تلك المنتديات دوراً رئيسياً في الترويج لهذا التيار أولهما منتدى الوسطية الذي أنشأه محسن العواجي في عام 2000م - وهو من تيار الصحوة السابقين- كمنبر للإسلام المعتدل مما جذب إليه عدداً من الليبرو-إسلاميين.

أما المنتدى الثاني فقد أنشأ في بداية 2002م وسمي طوى، وهذا المنتدى يعرف نفسه على أنه منطقة المفكرين الذين يؤمنون بالتفكير الحر ويحترمونه. ويشكل أعضاؤه منظوراً إيديولوجياً متنوعاً من المثقفين الليبراليين المناهضين للتيار الديني إلى الليبرو- إسلاميين.

ومنذ 11 أيلول-سبتمبر أحدث النقد القاسي للسعودية في وسائل الإعلام الغربية صدمة داخل البلاد، مما ساعد في خلق جو من الوحدة الوطنية في وجه هذه المحنة. ومنذ ذلك الوقت استغل المثقفون الليبرو-إسلاميون هذه الفرصة لطرح مشروعهم وخلق منبر سياسي يستطيع توحيد الحقل الفكري السعودي ومن ثم المجتمع السعودي برمته. إن هذا الخطاب السياسي الوحدوي تمت صياغته على عدة مراحل وبشكل رئيسي عن طريق البيانات والعرائض مذكراً المراقبين بحالة الغليان التي شهدتها السعودية في أعقاب حرب الخليج.

«على أي أساس نتعايش»: بيان فاشل عن الوطنية السعودية

لقد كانت الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه بياناً نشر في نيسان-أبريل 2002م تحت عنوان «على أي أساس نتعايش»، وقد جاء كرد على الرسالة المفتوحة التي وقعها 60 مفكر أمريكي بينهم صامويل هنتنغتون وفرانسيس فوكوياما والتي هدفت لتقديم مبررات أخلاقية للحرب التي شنتها إدارة بوش على الإرهاب. وقد دعا الـ 150 مفكر سعودي في بيانهم إلى التعايش السلمي مع الغرب وعبروا عن استعدادهم للحوار مع نظرائهم الأمريكيين مشددين بقوة في نفس الوقت على ارتباطهم الوثيق بخصوصيتهم السعودية والإسلامية بخطاب وطني سعودي بلا أدنى شك.

وبالإضافة لذلك فإن تركيبة لائحة الموقعين هذه هدفت إلى تعزيز الصبغة الوطنية لهذه الرسالة. وقد نجح الشيخ عبد العزيز القاسم، الذي لعب دوراً رئيسياً في هذا المشروع، مع بعض زملائه الليبرو إسلاميين في استقطاب الدعم من جميع التيارات الاجتماعية–السياسية تقريباً بما فيهم الليبراليين و النساء وأيضاً إسلاميين أكثر راديكالية مثل سلمان العودة وسفر الحوالي الذين حسب بعض المراقبين وجدوا في هذا المشروع فرصة لتحسين صورتهم. وكان الغياب الأبرز للشيعة الذين امتعضوا على الأغلب من وجود علماء راديكاليين أمثال الشيخ عبد الله بن جبرين المعروف عنه اتخاذه مواقف مناهضة للشيعة في الماضي.

وكان الهدف الرئيسي للقاسم ورفاقه هنا إظهار المظهر الخارجي للمشروع السياسي للتيار الليبرو-إسلامي ومن ثم للمشروع الإصلاحي الليبرو-إسلامي نفسه كما لو أنه ثمرة إجماع المجتمع السعودي برمته.

في 5 أيار-مايو 2002 عبر يوسف الديني -الليبرو- إسلامي والمحرر في صحيفة الوطن- عن ابتهاجه في مقال له قائلاً: «إن هذا البيان يتوج حقبة جديدة في التناغم الفكري الذي يمثل وحدتنا الوطنية الحقة حيث نجح إلى حد بعيد في خلق رؤية وحدوية فكرية جديدة قادرة على تحطيم الحواجز الجليدية الوهمية التي تشكلت على مر تاريخ طويل من الصراع بين الازدواجية المزعومة للتحديث والأصالة، التقاليد والمنطق، القومية والإسلام، الديمقراطية والشورى».

و من ناحية أخرى كان الهدف استقطاب دعم شيوخ الصحوة واستغلال شرعيتهم في خدمة المشروع الليبرو-إسلامي. ولكن رهان القاسم فشل؛ فالشيوخ المنتمون إلى التيار السلفي الجهادي المتعاظم والذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على العقيدة الوهابية ومبادئها كالولاء والبراء «الولاء للمسلمين والبراء من الملحدين» انتقدوا وبعنف محتوى البيان وهاجموا العودة والحوالي لمساندتهم ذلك البيان. وكانت الضغوط عليهم شديدة لدرجة أنهم أجبروا على توقيع بيان آخر ناقضوا فيه كل حجة ومبدأ أيدوه في البيان الأول.

وبشكل مماثل نشر الكثير من الموقعين على البيان الأول تصريحات أخرى أعلنوا فيها انسحابهم من القائمة وهذا ما آثار عاصفة من النقد في الصحافة السعودية وعلى الإنترنت توجهت بشكل أساسي ضد الموقعين الإسلاميين مُدينةً انتهازيتهم. وبعد شهرين من الغليان الإعلامي الذي أثارته القضية لم يتبق شيء من البيان.

وبهذا يبدو أن المحاولة الأولى لحشد التيار الفكري السعودي بمختلف نزعاته على منبر ليبرو-إسلامي وطني قد فشلت. وعلى كل حال فإن المناظرات التي استمرت طويلاً بعد نشر النص أعطت الليبرو-إسلامي وأفكارهم ظهوراً غير مسبوق في الساحة المحلية ولا ريب أن هذا يفيدهم في دفع مشروعهم الإجتماعي-السياسي إلى الأمام.

«رؤية لحاضر الوطن ومستقبله»: ميثاق إصلاحي

في آب-أغسطس 2002م قامت مجموعة من المفكرين الليبرو-إسلاميين من السنة والشيعة بإعداد مشروع بيان يتناول بطريقة مباشرة وصريحة المشاكل الداخلية التي تواجه المملكة ويطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وقد تطلب الأمر خمسة أشهر من المناقشات وجمع التواقيع ووضع المسودات حتى تم أخيراً في نهاية كانون الثاني-يناير 2003م إرسال خطاب يدعى «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله» إلى ولي العهد الأمير عبد الله وعدد آخر من أبرز أفراد العائلة المالكة.

ويبدأ الميثاق وينتهي بعهد ولاء تام للعائلة المالكة ويحتوي على عدد من المطالب السياسية مثل: فصل السلطات؛ إقامة سلطة القانون؛ إقرار حقوق متساوية لكافة المواطنين بغض النظر عن مناطقهم أو قبائلهم أو مذاهبهم؛ إحداث مجالس شورى منتخبة محلية وعلى مستوى المملكة؛ حرية تعبير كاملة وإعطاء الفرصة لنشوء المجتمع المدني.

وأما بالنسبة للمطالب الاقتصادية فقد دعا الموقعون إلى التوزيع العادل للثروات واتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الفساد والهدر وتنويع موارد البلاد. أما المحور الثالث فكان تحت عنوان المخاطر التي تهدد وحدة الأمة ويتعلق بالقضايا الاجتماعية؛ احترام حقوق الإنسان وإنهاء التمييز وتحسين الخدمات العامة ومكافحة البطالة وأخيراً دور المرأة التي هي نصف المجتمع كما تم وصفها حيث يجب إعطائهن حقوقهن التي نصت عليها الشريعة. وبالإضافة لذلك، طالب الموقعون بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين وإعادة جميع الناشطين إلى وظائفهم التي طردوا منها وإعطاء الحرية لجميع المواطنين للتعبير عن آرائهم بدون الخوف من مصادرة جوازات سفرهم أو فقدان وظائفهم. وأخيراً، طالبوا بتنظيم مؤتمر حوار وطني يشارك به ممثلو كافة المناطق والفئات الاجتماعية.

ورغم كل ذلك يبدو أن الليبرو إسلاميين تجنبوا ذكر بعض القضايا الأكثر إثارة للجدل وذلك من أجل حشد إجماع فكري سعودي ومن بينها قضية إصلاح المناهج التعليمية والتي لا تزال موضوع خلاف عنيف بين بعض الليبراليين والإسلاميين في الصحافة وعلى الإنترنت، وأيضاً قضية دور المرأة في المجتمع السعودي والتي كانت أيضا محور للخلاف والتي بالكاد تم الإشارة إليها، ورأى الكثيرون أنها لم تحظى بالاهتمام المطلوب الذي تستحقه.

وعلى الرغم من أن لغة النص لا تبدو دينية كتلك الموجودة في «مذكرة النصيحة» مثلا والتي قدمها 107 من العلماء والناشطين الإسلاميين للملك «فهد» في 1992م، فلا يجب أن نتسرع في الاستنتاجات لأن الموقعين حرصوا على التشديد عدة مرات في هذه الوثيقة أن الشريعة هي الإطار الملائم لجميع الإصلاحات التي يطالبون بها.

وبالإضافة لذلك ومع أنه من الواضح أن الموقعين أقروا هذه المفاهيم بين السطور، فإن كلمات الديمقراطية – البرلمان كانت غائبة عن النص، وكل ما يمكن إيجاده هو المبدأ الإسلامي للشورى.

وكما يقول الحامد وهو أحد متزعمي البيان والذي كان تأثيره واضحاً في اختيار المصطلحات، فإن الغاية هي تجذير الخطاب الإصلاحي في الإسلام. وإن الغموض الذي يلف ذلك الخطاب الإسلامي ذو الصبغة الليبرالية أو الخطاب الليبرالي ذو الصبغة الإسلامية يفسر إساءة معظم وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية فهم هذه المبادرة. وبالفعل وبعد أن وصفت عدة مقالات تلك الوثيقة بأنها عريضة ليبرالية فإن بعض الصحف مثل «واشنطن بوست» الأمريكية فضلت أن تحذر قراءها من ذلك النص الذي كتبه أصوليون خطرون معادون للولايات المتحدة.

وإذا ألقى المرء نظرة فاحصة على قائمة الموقعين فإنه سيجد الإصلاحيين الليبرو-إسلاميين ممثلين بقوة: الجناح الإسلامي «مع أن أعضاءه ليسوا كثرة كالليبراليين، فإنهم لعبوا دوراً مهماً في المشروع» ممثلاً بكل من: عبد الله الحامد، حمد الصليفيح وسليمان الرشودي وهم ثلاثة من مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في 1993، وكذلك عبد العزيز القاسم الذي تم ذكره سابقاً، توفيق القصير وهو بروفيسور سابق في الفيزياء ومن الموقعين على مذكرة النصيحة، محمد الهرفي وهو باحث إسلامي، فايز جمال وهو كاتب، عبد المحسن حليت مسلم وهو شاعر وصحفي، محمد صلاح الدين وهو صحفي بارز في صحيفة المدينة و ناشر، عبد الله فراج الشريف وهو صحفي في صحيفة المدينة، عبد الله بن بجاد العتيبي وهو صحفي في صحيفة الوطن «وقريب من النقيدان»، عبد الحميد المبارك وهو شيخ سني من المنطقة الشرقية، والشيخ أحمد صلاح جمجوم وهو وزير تجارة سابق.

أما جناح الليبرالي فهو ممثل بمثقفين مثل: محمد سعيد طيب، متروك الفالح وهو بروفسور في العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، خالد الدخيل وهو بروفيسور في علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، قينان الغامدي وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة الوطن، عبد العزيز الدخيل وهو وكيل وزارة المالية سابقا، عابد خازندار وهو ناقد أدبي ومعارض قومي عربي سابق وأخيراً الروائي المعروف تركي الحمد.

أما الجناح الشيعي فضم حوالي 20 شخصية منهم: محمد محفوظ، جعفر الشايب، الشيخ زكي الميلاد، والصحفي في جريدة الوطن نجيب الخنيزي.

وحقيقة أن اثنين من الشخصيات الذين تم ذكرها سابقاً وهم منصور النقيدان وحسن المالكي ليسا موجودين في هذه القائمة ولا يعني أنهم لا يوافقون على المطالب السالفة الذكر، بل على العكس تماماً فقد عبر كلاهما عن مساندتهما للوثيقة ولكنهما فضلا أن لا يخوضا غمار السياسة بشكل مباشر وأن يركزا على النقد الديني و الاجتماعي معتبرين أن دورهم الذي يرونه ليس أقل أهمية ولكنه في مكان آخر.

وإن كان بيان «على أي أساس نتعايش» مثَّل بشكل ما الجزء الخارجي من البرنامج الإصلاحي الليبرو-إسلامي فإن «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله» يمكن اعتباره بلا ريب الجزء الداخلي منه. وبهذا فإن هؤلاء المفكرين لم ينجحوا فقط بتحقيق تقارب تاريخي بين قوتين طالما اعتبرتا متعارضتين؛ الليبراليين والإسلاميين، ولكنهم نجحوا بفضل البيان تلو الآخر في صياغة خطاب ليبرو-إسلامي وطني معتدل استطاع استقطاب إجماع غير مسبوق.

ردة الفعل الرسمية: ولي العهد «الأمير عبد الله» والليبرو- إسلاميين:

لقد كانت ردة الفعل الأولية تجاه الميثاق إيجابية بشكل عام وبداية من ولي العهد «الأميرعبد الله» الذي استقبل 40 شخصا من الموقعين في قصره وأكد لهم مساندته، قبل أن يضيف انه ليس الوحيد في دفة القيادة وأن مسيرة الإصلاح تحتاج إلى مزيد من الوقت. وبعد عدة أيام من هذا الاجتماع التاريخي شهدت الصحافة السعودية شبه الرسمية مولد «ربيع الرياض» على شكل مقالات ذات توجه إصلاحي تساند ضمناً الميثاق في خطوطه العامة.

وكانت أول خطوة ملموسة قام بها الأمير عبد الله تجاه الليبرو-إسلاميين هي تنظيم مؤتمر الحوار الوطني في حزيران-يونيو 2003م والذي كان أحد مطالبهم. ولأول مرة في تاريخ المملكة تم دعوة ثلاثين من العلماء الذين ينتمون إلى جميع الاتجاهات المذهبية الموجودة في المملكة: سنة سلفيين وغير سلفيين، صوفيين، شيعة وإسماعيليين للجلوس معاً تحت رعاية ولي العهد. وقد نتج عن المناقشات المطولة تبني توصيات يمكن اعتباره الرد الأول على المطالب السياسية والاجتماعية للتيار الليبرو-إسلامي.

وعلى المستوى السياسي أقر اللقاء ضرورة تطبيق الإصلاحات وضمان حرية التعبير والتوزيع الأفضل للثروات. ويمكن اعتبار الإعلان في تشرين أول-أكتوبر 2003م عن تنظيم انتخابات بلدية جزئية في عام 2004م الخطوة الأولى الملموسة في ذلك الاتجاه.

أما على المستوى الديني فتعتبر التوصيات ضربة موجعة للوهابية لأنها أولاً أقرت بالتعددية الفكرية والمذهبية في المملكة وهو ما يناقض النزعة الاقصائية التقليدية للوهابية، وثانياً تنتقد التوصيات أحد الدعائم الشرعية للوهابية وهو مبدأ «سد الذرائع» والذي حسب التوصيات «يجب أن يستخدم من الآن وصاعداً بالقياس والاعتدال». ومن المثير للاهتمام أنه من خلال تطبيق هذا المبدأ (والذي يقوم على فكرة منع كل ما يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب المعاصي) لا تملك النساء في السعودية حق قيادة السيارات. وبالإضافة لذلك، لم يكن من بين العلماء الذين تمت دعوتهم لحضور المؤتمر أي من الشخصيات البارزة في المؤسسة الدينية الوهابية مما يدل على الرغبة في تهميشها.

وعلى كل حال فإن الموقف الذي تبناه ولي العهد تجاه الليبرو-إسلاميين لم يشاركه فيه كل أخوته، إما بسبب معارضتهم لآراء الليبرو-إسلاميين في الإصلاح والوهابية وإما بسبب خشيتهم من أن هؤلاء الليبرو-إسلاميين سيعززون موقع الأمير عبد الله في العائلة المالكة. وبهذا يبدو أن المسألة الليبرو-إسلامية أصبحت سبباً للخلاف بين أفراد النخبة الحاكمة.

الخاتمة

إن نشوء التيار الليبرو-إسلامي في السعودية محدثاً حركة إصلاحية وحدوية تسعى إلى حل وسط بين الديمقراطية والإسلام يمثل تطوراً مهماً نحو حقبة «ما بعد الإسلامية» وهي ظاهرة ليست مقتصرة على السعودية فقط. وبالفعل فان هذه الحركة تذكرنا بتطور مماثل في بلدان إسلامية أخرى كمصر على سبيل المثال حيث بذلت جهود كبيرة لإيجاد «حزب الوسط» والذي دعا إلى توحيد التيارين الإسلامي والمسيحي في منبر إسلامي ديمقراطي. وعلى كل حال هناك كما رأينا عنصر مبتكر في حركة الإصلاح الليبرو-إسلامي، وبالفعل وبينما ركزت التيارات الإصلاحية السابقة في السعودية بشكل أساسي على التغيير السياسي، فإن الصفة الرئيسية للحركة الإصلاحية الجديدة هي أنها تعتبر أن الإصلاح السياسي لا ينفصل عن الإصلاح الديني. وبعبارة أخرى فإن التحول الديمقراطي بالنسبة للإصلاحيين الليبرو-إسلاميين لن يحدث بدون إعادة نظر شاملة بالمذهب الوهابي. ولهذا فإن هذه النزعة الليبرو-إسلامية ليست فقط «ما بعد الإسلامية» ولكن يمكن أن تكون أيضاً «ما بعد الوهابية».

والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو مدى إستمرارية هذه الحركة الإصلاحية المتغايرة العناصر. و ربما يفترض المرء أن تلك الحركة لا يمكن أن تذهب أبعد من تحقيق اتفاقية مؤقتة و محدودة بين قوى سياسية لها أهداف مختلفة. ومن الصحيح أيضاً أن عدداً من أكثر القضايا حساسية مثل إصلاح المناهج التعليمية ووضع المرأة في المجتمع السعودي لم يتم التطرق إليها بشكل كامل ويمكن بالتالي أن تتحول إلى نقاط خلاف . ولكن الذي حاولنا توضيحه هنا أن حركة الإصلاح الليبرو-إسلامي بكونها أكثر من "تحالف انتهازي" هي تعبير عن تطور كبير داخل الساحة السعودية. وهذا سيضمن أنها ستظهر – إلا إذا تعرضت لضغوط قوية جداً – درجة جيدة من القدرة على الاستمرار.

أما السؤال الثاني فهو مستقبل العلاقات بين ولي العهد الأمير عبد الله والليبرو-إسلاميين. لقد أظهر الأمير عبد الله حتى الآن مساندته لمشروعهم الإصلاحي ولكن هل سيتمكن من فرض وجهات نظره على أخوته (الذين يحمل بعضهم آراء مختلفةً بخصوص تلك المسألة) مخاطراً بتمزيق وحدة العائلة المالكة؟ وفي النهاية هل هو فعلاً مستعد، كما يطالب الليبرو-إسلاميين، لخلق سعودية جديدة مبنية على المبدأ الشامل للأمة وليس المبدأ القاصر للوهابية؟

إن هذا سيعني بالفعل تحويل الشرعية القبلية الوهابية لسلالة آل سعود إلى شرعية وطنية عصرية، ويؤدي إلى تغيير جذري للتحالفات الاجتماعية السياسية. ومثل هذا التحرك يمكن أن يكون، في حالة عدم الاستقرار الداخلي الحالي، محفوفاً بالمخاطر السياسية

التعليقات (0)