إحنا ناس فلاحين!!

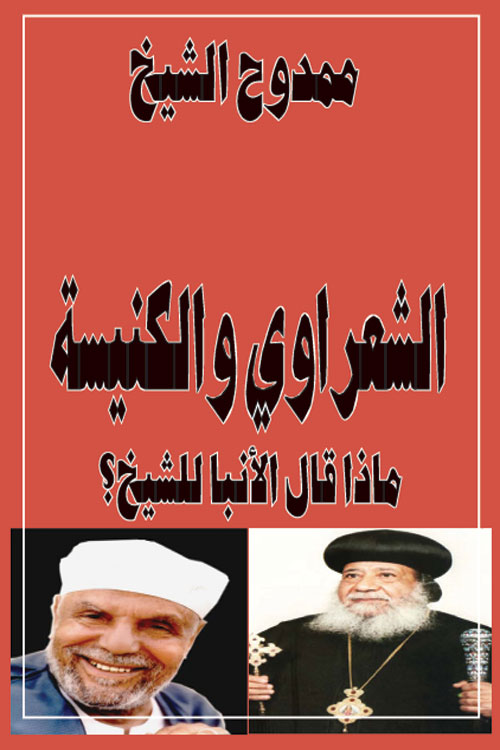

بقلم/ ممدوح الشيخ

كثيرا ما تتردد هذه العبارة في خطاب معظم أهل الريف وذوي الأصول الريفية وبخاصة في معرض الفخر أو استدعاء "أصول" لا يجوز تجاوزها. والبارة التي تبدو بريئة ليست كذلك على الإطلاق إذ تحمل – صراحة لا ضمنا – أولها أننا (أي الفلاحين) أهل الأصول والأخلاق الرفيعة، وهو نوع من التعالي الطبقي على الفئات الاجتماعية الأخرى، ومن المؤكد أن معظمها أكثر ثقافة ووعيا، لكن الفلاحة بحد ذاتها أصبح لها في الوعي العام مكانة أصولها غامضة وحدودها أكثر غموضا!

وهذا التعبير الافتتاحي يعني أن الفلاحة المقوم الرئيس للهوية المصرية، وهو حق حصري لها دون المهن الأخرى، فآلاف السنين من النشاط التجاري لم تجعلنا "ناس تجار"، والعلاقة الطويلة بين المصريين والبحر لم تجعلنا "ناس صيادين"، وما يقرب من مئتي عام من التعليم وأجيال من المهنيين المتميزين الذي أصبحوا يبلغون الملايين لم تجعلنا "ناس مهنيين"!

والدلالة الثانية لهذا التعبير الاحتفائي أن الفلاحة ليست مهنة شأن كل المهن، فلا الطبيب يفتتح كلامه بالقول: "أحنا ناس مهندسين"، ولا الطبيب ولا المدرس.. .. ..وبالتالي فإن الفلاحة تتحول إلى مصدر لمعرفة المقبول والممنوع والجائز والموافق للأصول والمخالف للأصول، إلى آخر مفاهيم "الشريعة الريفية". والمثير أن هذا الميل نحو الاعتزاز بالأصول الريفية يمتد ليشمل أجيالا من أبناء الريف انقطعت صلتهم تماما بالأرض الزراعية والزراعة، لكن كثيرا منهم على اختلاف مهنهم ما زال يجد مصدر للفخر في أن يفتتح كلامه معك بقوله: "إحنا ناس فلاحين"!.

وهذا الاعتزاز الاجتماعي يخفي ما هو أهم وأعمق، فالأرض الزراعية تتآكل والوزن النسبي الذي تشكله الزراعة في الاقتصاد الوطني يقل بشكل ملحوظ لكن الوزن النسبي لفكرة الاعتزاز بالأصل الريفي في تصاعد. ومن ينظر لمجتمع المدن الصغيرة في الوادي والدلتا يكتشف أن مدننا الصغيرة هي مجتمعات ريفية بكل المعاني، بل قد نندهش من حقيقة أن هذه المدن كانت أكثر مدينية قبل 1952. وحال القاهرة لا يختلف عن ذلك كثيرا، فطوق العشوائيات الذي يحيط بها هو في معظمه، طوق من التجمعات الريفية التي لا تعمل بالزراعة.

وقد التقيت في كردستان العراق في نوفمبر 2007 المثقف اليساري العراقي المعروف عز الدين مصطفى رسول وناقشته في ظاهرة ترييف المدن العربية فروى لي كيف أن قادة بالحزب الشيوعي الصيني أطلعوه في زيارة على "مخططات" لخنق كل المدن الصينية بأطواق من التجمعات البشرية ذات الأصول الريفية لـ "تذويب" التحول المديني واحتوائه، لإدراكهم أن التحول إلى المدينية من الشروط الموضوعية للتحول الديموقراطي، فهل هناك عمل مخطط في مصر لإجهاض التحول الديموقراطي عبر التحكم في مسار التجولات الاجتماعية؟

وقد روى الأكاديمي الأمريكي والت ج. أونج في كتابه "الشفاهية والكتابية" قصة مشابهة، إذ قام السوفييت في 1931 – 1932 بأهم دراسة على الإطلاق على ما يسمى: "التفكير الإجرائي" الدراسة كانت بحثا ميدانيا واسعا على أشخاص أميين (أي شفاهيين) وأشخاص كتابيين إلى حد ما في أوزبكستان وقيرغيزيا، وقد كشف البحث وجود علاقة قطعية بين الثقافة وبين قبول الديموقراطية وإبداع العلم بل بين الثقافة ودرجة الاستعداد لقبول فكرة "التوحيد"، وطبعا في ظل الثقافة الشفاهية لا مكان لا للديموقراطية ولا العلم.

وحسب الأكاديمي الأمريكي فإن نتائج البحث لم تنشر إلا بعد حوالي أربعين عاما!! وهو على الأرجح نزوع يسيطر على الأنظمة الشمولية نحو التحكم في التغير الاجتماعي، والبحث المشار إليه كشف عن مفاتيح مهمة في "التغير الاجتماعي".

والمدينية كمرحلة تالية للريفية في المجتمعات الزراعية، وللبداوة في المجتمعات البدوية هي خيار اجتماعي/ ثقافي للإسلام، وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من العودة إلى ما قبل مرحلة المدينة (البداوة)، قال صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا الكبائر السبع. فسكت الناس فلم يتكلم أحد، فقال: ألا تسألوني عنها؟ الشرك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والتعرّب بعد الهجرة". (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 2244)، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: "هو أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد".

فهل ينطبق على "الترييف" ما ينطبق على "البدونة"؟

التعليقات (0)